Ein Aufhebungsvertrag und eine damit verbundene Sperrfrist bei der Arbeitslosmeldung können für viele Arbeitnehmer unbekanntes Terrain sein. Es gibt oft Verwirrung darüber, was genau ein Aufhebungsvertrag ist und wann eine Sperrfrist eintritt. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über den Aufhebungsvertrag und die Sperrfrist wissen müssen. Wir werden die Gründe für den Abschluss eines Aufhebungsvertrags, die Rechte und Pflichten, die mit einem solchen Vertrag einhergehen, sowie die Auswirkungen auf den Anspruch auf Arbeitslosengeld und die steuerliche Behandlung einer Abfindung untersuchen. Darüber hinaus werden wir den Unterschied zwischen einem Aufhebungsvertrag und einer Sperrzeit klären und Ihnen Tipps geben, wie Sie einen Aufhebungsvertrag zu Ihren Gunsten abschließen können. Also lesen Sie weiter, um alle wichtigen Informationen zu erhalten.

Zusammenfassung

- Was ist ein Aufhebungsvertrag?

- Gründe für den Abschluss eines Aufhebungsvertrags

- Rechte und Pflichten bei Aufhebungsverträgen

- Sperrfristen bei der Arbeitslosmeldung

- Aufhebungsvertrag oder Kündigung?

- Tipps für den Abschluss eines Aufhebungsvertrags

- Arbeitslosengeldanspruch nach einem Aufhebungsvertrag

- Aufhebungsvertrag und Abfindung

- Vorteile und Nachteile eines Aufhebungsvertrags

- Aufhebungsvertrag und Sperrzeit: Was ist der Unterschied?

- Gerichtliche Überprüfung von Aufhebungsverträgen

- Zusammenfassung

- Häufig gestellte Fragen

- 1. Können Arbeitgeber Arbeitnehmer zwingen, einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben?

- 2. Kann ein Arbeitnehmer Arbeitslosengeld beantragen, nachdem er einen Aufhebungsvertrag unterschrieben hat?

- 3. Kann ein Aufhebungsvertrag rückgängig gemacht werden?

- 4. Kann ein Aufhebungsvertrag während der Probezeit abgeschlossen werden?

- 5. Muss ein Aufhebungsvertrag immer eine Abfindungszahlung beinhalten?

- 6. Kann die Dauer der Sperrfrist bei der Arbeitslosmeldung verkürzt werden?

- 7. Kann ein Arbeitnehmer während einer Sperrfrist weiterhin beschäftigt sein?

- 8. Wie hoch ist die Abfindung bei einem Aufhebungsvertrag?

- 9. Muss eine Abfindung versteuert werden?

- 10. Kann ein Arbeitnehmer nach Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrags sofort eine neue Stelle antreten?

- Verweise

Was ist ein Aufhebungsvertrag?

Ein Aufhebungsvertrag ist eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die das Arbeitsverhältnis auflöst. Anders als bei einer Kündigung kommt der Aufhebungsvertrag auf Initiative beider Parteien zustande. In diesem Vertrag werden die genauen Modalitäten der Beendigung des Arbeitsverhältnisses festgehalten, wie z.B. der Zeitpunkt, an dem das Arbeitsverhältnis beendet wird und mögliche Abfindungszahlungen. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Aufhebungsvertrag freiwillig geschlossen wird und normalerweise gegenseitige Zugeständnisse beinhaltet. Zudem sollten alle Vereinbarungen schriftlich festgehalten werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Eine rechtliche Beratung kann hilfreich sein, um sicherzustellen, dass alle Aspekte des Aufhebungsvertrags fair und rechtlich bindend sind.

Gründe für den Abschluss eines Aufhebungsvertrags

Es gibt verschiedene Gründe, warum Arbeitnehmer sich für den Abschluss eines Aufhebungsvertrags entscheiden. Ein häufiger Grund ist beispielsweise, dass das Arbeitsverhältnis bereits belastet ist und die Zusammenarbeit für beide Seiten unzufriedenstellend verläuft. Ein Aufhebungsvertrag bietet dann die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis einvernehmlich zu beenden und einen gegenseitigen Konsens zu erreichen. Ein weiterer Grund kann sein, dass der Arbeitnehmer ein attraktiveres Jobangebot erhalten hat und den aktuellen Arbeitsplatz verlassen möchte. Durch den Aufhebungsvertrag kann das Arbeitsverhältnis ohne größere Rechtsstreitigkeiten beendet werden. Auch bei betrieblichen Umstrukturierungen oder einem bevorstehenden Personalabbau kann ein Aufhebungsvertrag für Arbeitnehmer eine Möglichkeit sein, um einer betriebsbedingten Kündigung zuvorzukommen und möglicherweise eine Abfindung zu erhalten. Es ist jedoch wichtig, die individuelle Situation sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, um die Vor- und Nachteile eines Aufhebungsvertrags abzuwägen.

Rechte und Pflichten bei Aufhebungsverträgen

Bei Aufhebungsverträgen haben sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer bestimmte Rechte und Pflichten. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine angemessene Bedenkzeit zu gewähren, um über den Vertrag nachzudenken und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen. Zudem muss der Vertrag klar und verständlich formuliert sein und alle Vereinbarungen in Bezug auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, die Zahlung von Abfindungen oder mögliche Freistellungen enthalten. Der Arbeitgeber hat auch die Pflicht sicherzustellen, dass der Aufhebungsvertrag den gesetzlichen Bestimmungen und etwaigen Tarifverträgen entspricht. Auf der anderen Seite hat der Arbeitnehmer das Recht, den Aufhebungsvertrag abzulehnen, wenn er nicht seinen Erwartungen und Bedürfnissen entspricht. Darüber hinaus hat der Arbeitnehmer das Recht auf eine angemessene Abfindungszahlung, wenn dies im Vertrag vereinbart ist. Es ist wichtig, dass beide Parteien ihre Rechte und Pflichten kennen und alle Aspekte des Aufhebungsvertrags sorgfältig prüfen, um mögliche rechtliche Konflikte zu vermeiden.

Sperrfristen bei der Arbeitslosmeldung

Sperrfristen sind eine wichtige Regelung, die bei der Arbeitslosmeldung nach einem Aufhebungsvertrag beachtet werden müssen. Sperrfristen sind Zeiträume, in denen der Arbeitslose kein Arbeitslosengeld erhält. Sie werden verhängt, wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis selbst gekündigt oder durch grobes Fehlverhalten eine fristlose Kündigung provoziert hat. Eine Sperrfrist tritt daher nur ein, wenn der Arbeitslose selbst für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses verantwortlich ist. Die Dauer der Sperrfrist variiert je nach individuellem Fall und kann zwischen 12 und 24 Wochen betragen. Es gibt jedoch auch Ausnahmen von der Sperrfrist, zum Beispiel wenn der Aufhebungsvertrag durch betriebsbedingte Gründe oder aus gesundheitlichen Gründen zustande kam. Es ist wichtig, diese Bedingungen zu beachten, um mögliche finanzielle Einbußen zu vermeiden. Weitere Informationen über Kirchensteuer bei Abfindung finden sich auf unserer Website.

Was sind Sperrfristen?

Sperrfristen sind Zeiträume, während derer Arbeitnehmer kein Arbeitslosengeld erhalten, obwohl sie grundsätzlich anspruchsberechtigt wären. Sie treten ein, wenn der Arbeitnehmer das Beschäftigungsverhältnis selbst verschuldet beendet hat, zum Beispiel durch eine Eigenkündigung oder den Abschluss eines Aufhebungsvertrags. Während der Sperrfrist ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld für eine bestimmte Zeit. In diesem Zeitraum müssen Arbeitnehmer ihre finanzielle Absicherung selbst überbrücken. Die Dauer der Sperrfrist variiert je nach Umständen, kann aber in der Regel zwischen 12 und 87 Wochen betragen. Es gibt jedoch auch Ausnahmen von der Sperrfrist, zum Beispiel bei betriebsbedingten Kündigungen im Rahmen einer Insolvenz oder bei Aufhebungsverträgen aufgrund von Trennung mit Haus. Es ist wichtig, sich über die spezifischen Regelungen und Ausnahmen zu informieren, um finanzielle Engpässe zu vermeiden.

Wann tritt eine Sperrfrist ein?

Eine Sperrfrist tritt ein, wenn ein Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis durch einen Aufhebungsvertrag selbst beendet oder aufgrund eines wichtigen Grundes gekündigt wird. Sie ist eine vorübergehende Sperre, die den Arbeitnehmer daran hindert, sofort Arbeitslosengeld zu erhalten. Die genauen Bedingungen für das Eintreten einer Sperrfrist können je nach Fall unterschiedlich sein. Zum Beispiel kann eine Sperrfrist eintreten, wenn der Arbeitnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig sein Arbeitsverhältnis selbst beendet hat. Ebenso kann eine Sperrfrist eintreten, wenn der Arbeitnehmer eine zumutbare Beschäftigung ohne triftigen Grund ablehnt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dauer der Sperrfrist ebenfalls variieren kann und von den Umständen des Einzelfalls abhängt. Weitere Informationen zur Abfindung und deren steuerliche Behandlung finden Sie in unserem Artikel über Kirchensteuer und Abfindung.

Dauer der Sperrfrist

Die Dauer der Sperrfrist bei der Arbeitslosmeldung variiert je nach individueller Situation. Normalerweise beträgt die Sperrfrist 12 Wochen. In einigen Fällen kann die Sperrfrist jedoch auch länger oder kürzer ausfallen. Zum Beispiel kann die Sperrfrist verlängert werden, wenn der Arbeitnehmer selbst gekündigt hat oder wenn ein wichtiger Grund für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses vorliegt. Auf der anderen Seite kann die Sperrfrist verkürzt werden, wenn der Arbeitnehmer während des Beschäftigungsverhältnisses seinen Beitrag zur Arbeitslosenversicherung geleistet hat. Es ist ratsam, sich bei Fragen zur Dauer der Sperrfrist an das örtliche Arbeitsamt oder an einen Arbeitsrechtler zu wenden, um genaue Informationen zu erhalten.

Ausnahmen von der Sperrfrist

Es gibt bestimmte Ausnahmen, die eine Sperrfrist bei der Arbeitslosmeldung verhindern können. Eine Ausnahme liegt vor, wenn der Arbeitnehmer durch den Aufhebungsvertrag einen neuen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, der nahtlos an das alte Arbeitsverhältnis anschließt. In diesem Fall entfällt die Sperrfrist. Auch wenn der Arbeitnehmer aufgrund einer betriebsbedingten Kündigung einen neuen Job annimmt, wird keine Sperrfrist verhängt. Weitere Ausnahmen können z.B. in Fällen von Insolvenz oder Trennung mit Haus gelten. Beachten Sie jedoch, dass jede Situation individuell betrachtet werden sollte und es ratsam ist, sich bei Fragen an die Agentur für Arbeit zu wenden, um Klarheit über die konkreten Ausnahmen von der Sperrfrist zu erhalten.

Aufhebungsvertrag und Sperrfrist: Was beachtet werden muss

Beim Abschluss eines Aufhebungsvertrags ist es wichtig, die Sperrfrist zu beachten. Eine Sperrfrist tritt ein, wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch beendet und dadurch eine Arbeitslosmeldung erforderlich wird. Während der Sperrfrist erhält der Arbeitnehmer kein Arbeitslosengeld. Es ist daher ratsam, vor Abschluss des Aufhebungsvertrags zu prüfen, ob eine Sperrfrist droht und welche Ausnahmen von dieser Regelung möglich sind. Eine Sperrfrist kann zum Beispiel entfallen, wenn der Arbeitnehmer durch den Aufhebungsvertrag eine neue Beschäftigung aufnimmt oder eine selbstständige Tätigkeit beginnt. Für weitere Informationen zu den Ausnahmen und Regelungen, konsultieren Sie bitte unseren Artikel über die „/insolvenz-weihnachtsgeld/„. Um mögliche finanzielle Auswirkungen zu vermeiden, sollten Arbeitnehmer dies unbedingt im Voraus klären und gegebenenfalls professionellen Rat einholen. Besondere Vorsicht ist auch geboten, wenn weitere Sondervereinbarungen, wie beispielsweise der Verkauf von Immobilien im Rahmen eines Scheidungsverfahrens, geklärt werden müssen. Hier finden Sie nützliche Informationen in unserem Artikel über „/trennung-mit-haus/„.

Aufhebungsvertrag oder Kündigung?

Bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses stellt sich oft die Frage, ob ein Aufhebungsvertrag oder eine Kündigung die bessere Wahl ist. Ein Aufhebungsvertrag bietet in der Regel mehr Flexibilität und ermöglicht es Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die Bedingungen der Beendigung individuell zu gestalten. Es können beispielsweise Abfindungszahlungen, die Gewährung eines positiven Arbeitszeugnisses oder eine längere Kündigungsfrist vereinbart werden. Bei einer Kündigung hingegen ist der Arbeitgeber in der Regel in der Pflicht, eine ordentliche oder außerordentliche Kündigung unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen zu begründen. Es ist wichtig zu beachten, dass bei einer Kündigung in der Regel kein Anspruch auf Abfindung besteht. Die Entscheidung zwischen einem Aufhebungsvertrag und einer Kündigung hängt von den individuellen Umständen ab und sollte unter Berücksichtigung der eigenen Ziele und Interessen getroffen werden. Eine rechtliche Beratung kann dabei helfen, die Vor- und Nachteile beider Optionen abzuwägen und die beste Entscheidung zu treffen.

Tipps für den Abschluss eines Aufhebungsvertrags

Beim Abschluss eines Aufhebungsvertrags gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können, einen Aufhebungsvertrag zu Ihren Gunsten abzuschließen:

1. Gründliche Prüfung: Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um den Vertrag sorgfältig zu prüfen und mögliche Fallstricke zu erkennen. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Anwalt beraten, um sicherzustellen, dass alle Ihre Rechte gewahrt werden.

2. Verhandlungsspielraum nutzen: Verhandeln Sie über die Bedingungen des Vertrags. Machen Sie Vorschläge, die Ihnen mehr Vorteile bieten können, wie z.B. eine höhere Abfindung oder bessere Konditionen für eine eventuelle Weiterbeschäftigung.

3. Abfindung prüfen: Achten Sie darauf, dass die Höhe der Abfindung angemessen ist und Ihren Ansprüchen entspricht. Beachten Sie dabei auch steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Aspekte (die Kirchensteuer bei einer Abfindung, zum Beispiel) und lassen Sie sich gegebenenfalls hierzu beraten.

4. Fristen beachten: Achten Sie auf etwaige Fristen für die Annahme des Vertrags oder für eine eventuelle Anfechtung. Verpassen Sie keine wichtigen Fristen, um Ihre Rechte zu wahren.

5. Schriftliche Fixierung: Halten Sie alle Vereinbarungen schriftlich fest, um späteren Streitigkeiten vorzubeugen. Beide Parteien sollten den Vertrag unterzeichnen und eine Kopie erhalten.

Indem Sie diese Tipps befolgen, können Sie sicherstellen, dass der Aufhebungsvertrag fair und zu Ihren Gunsten gestaltet wird.

Arbeitslosengeldanspruch nach einem Aufhebungsvertrag

Nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch einen Aufhebungsvertrag stellt sich oft die Frage nach dem Arbeitslosengeldanspruch. Die Arbeitsagentur prüft in solchen Fällen, ob und wann ein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht. Grundsätzlich kann ein Aufhebungsvertrag zu einer Sperrfrist führen, in der kein Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht. Die Dauer der Sperrfrist hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. ob der Aufhebungsvertrag einvernehmlich oder unberechtigt war. Es ist wichtig zu beachten, dass es Ausnahmen von der Sperrfrist geben kann, z.B. wenn der Arbeitnehmer aufgrund einer betrieblichen Kündigung oder aus persönlichen Gründen gezwungen war, den Aufhebungsvertrag abzuschließen. Es empfiehlt sich, vor Abschluss eines Aufhebungsvertrags eine eingehende Beratung bei der Arbeitsagentur in Anspruch zu nehmen, um alle Bedingungen und Konsequenzen des Vertrags zu verstehen und mögliche Auswirkungen auf den Anspruch auf Arbeitslosengeld zu klären.

Wie wirkt sich ein Aufhebungsvertrag auf den Anspruch auf Arbeitslosengeld aus?

Ein Aufhebungsvertrag kann Auswirkungen auf den Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. In der Regel wird eine Sperrfrist verhängt, wenn das Arbeitsverhältnis durch einen Aufhebungsvertrag beendet wird. Während dieser Sperrfrist besteht kein Anspruch auf Arbeitslosengeld, und die Dauer der Sperrfrist kann je nach den Umständen des Aufhebungsvertrags variieren. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jeder Aufhebungsvertrag automatisch zu einer Sperrfrist führt. Wenn der Arbeitnehmer jedoch den Aufhebungsvertrag initiiert oder gerechtfertigte Gründe für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat, kann dies Ausnahmen von der Sperrfrist begründen. Es ist ratsam, vor dem Abschluss eines Aufhebungsvertrags die Auswirkungen auf den Anspruch auf Arbeitslosengeld sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen.

Wie hoch ist das Arbeitslosengeld nach einem Aufhebungsvertrag?

Das Arbeitslosengeld nach einem Aufhebungsvertrag richtet sich in der Regel nach dem bisherigen Einkommen des Arbeitnehmers. Es wird auf Grundlage des Nettogehalts der letzten zwölf Monate vor der Arbeitslosigkeit berechnet. Dabei wird ein bestimmter Prozentsatz des durchschnittlichen Nettogehalts als Arbeitslosengeld gezahlt. Dieser Prozentsatz kann je nach individueller Situation variieren. Wenn der Arbeitnehmer eine Abfindung erhalten hat, kann diese auf das Arbeitslosengeld angerechnet werden. Es ist wichtig zu beachten, dass das Arbeitslosengeld zeitlich begrenzt ist und nach einer bestimmten Dauer ausläuft. Es empfiehlt sich, frühzeitig Informationen bei der Agentur für Arbeit einzuholen, um den genauen Anspruch auf Arbeitslosengeld nach einem Aufhebungsvertrag zu klären.

Der Weg zum Arbeitslosengeld: Was müssen Sie beachten?

Der Weg zum Arbeitslosengeld nach einem Aufhebungsvertrag kann mit einigen Herausforderungen verbunden sein. Es ist wichtig zu beachten, dass es bestimmte Schritte gibt, die Sie befolgen müssen, um Anspruch auf Arbeitslosengeld zu haben. Eine der ersten Maßnahmen ist die fristgerechte Meldung bei der Agentur für Arbeit. Sie müssen sich innerhalb von drei Tagen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses arbeitslos melden. Darüber hinaus müssen Sie in der Regel eine angemessene Eigenbemühung nachweisen, aktiv nach einer neuen Beschäftigung zu suchen. Dies kann durch Bewerbungen, Vorstellungsgespräche oder die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen erfolgen. Wenn Sie diese Schritte beachten und die erforderlichen Unterlagen einreichen, können Sie Ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld sichern.

Aufhebungsvertrag und Abfindung

Ein Aufhebungsvertrag kann in vielen Fällen auch mit einer Abfindungszahlung einhergehen. Die Abfindung dient als finanzieller Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes. Die Höhe der Abfindung wird in der Regel individuell zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart und richtet sich nach verschiedenen Faktoren wie der Betriebszugehörigkeit, dem Gehalt und der Position im Unternehmen. Es ist wichtig zu beachten, dass Abfindungszahlungen in Deutschland in der Regel steuerpflichtig sind. Die genaue Besteuerung der Abfindung hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab und kann komplex sein. Daher ist es ratsam, sich in steuerlichen Angelegenheiten von einem Experten beraten zu lassen, um mögliche steuerliche Fallstricke zu vermeiden. Es sollte auch bedacht werden, dass eine Abfindungszahlung Auswirkungen auf den Anspruch auf Arbeitslosengeld haben kann. Daher ist es wichtig, sich vor dem Abschluss eines Aufhebungsvertrags über die möglichen Konsequenzen zu informieren.

Welche Rolle spielt die Abfindung bei einem Aufhebungsvertrag?

Die Abfindung spielt eine wichtige Rolle bei einem Aufhebungsvertrag. Sie stellt eine finanzielle Entschädigung für den Arbeitnehmer dar, der durch den Verlust des Arbeitsplatzes Nachteile erleidet. Die Höhe der Abfindung kann in der Regel durch Verhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgelegt werden. Es gibt jedoch keine gesetzliche Vorgabe für die Höhe der Abfindung. Oftmals orientiert sich die Höhe der Abfindung an der Dauer der Betriebszugehörigkeit, dem Gehalt und anderen individuellen Faktoren. Es ist wichtig, dass die Höhe der Abfindung im Aufhebungsvertrag klar festgelegt wird, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden. Beachten Sie jedoch, dass die Abfindung steuerpflichtig ist und in der Regel versteuert werden muss. Weitere Informationen zur Besteuerung der Abfindung finden Sie in unserem Artikel über die Kirchensteuer bei der Abfindung.

Wie wird die Abfindung besteuert?

Bei der Besteuerung einer Abfindung gibt es bestimmte Regeln zu beachten. Die Abfindung wird in der Regel als Einkommen behandelt und unterliegt daher der Lohnsteuer. Je nach Höhe der Abfindung kann diese in die für das jeweilige Einkommen geltenden Steuersätze fallen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass eine ermäßigte Besteuerung der Abfindung vorgenommen wird, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört beispielsweise eine Langzeitbeschäftigung beim Arbeitgeber. Es ist empfehlenswert, sich bezüglich der Besteuerung der Abfindung von einem Steuerberater oder einem Fachmann beraten zu lassen, um mögliche Steuervorteile nutzen zu können. Weitere Informationen zur Besteuerung einer Abfindung finden Sie hier.

Abfindung und Arbeitslosengeld: Was muss beachtet werden?

Bei einem Aufhebungsvertrag spielt die Abfindung eine wichtige Rolle. Eine Abfindung ist eine Zahlung, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer als Ausgleich für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gewährt. Wenn Sie eine Abfindung erhalten haben und Anspruch auf Arbeitslosengeld haben möchten, sollten Sie beachten, dass die Abfindung den Anspruch auf Arbeitslosengeld beeinflussen kann. Die Agentur für Arbeit kann eine Sperrzeit verhängen, während der Sie kein Arbeitslosengeld erhalten. Die Dauer der Sperrzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Höhe der Abfindung und der Dauer der Beschäftigung. Es ist wichtig, bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes die Abfindung und die Auswirkungen auf den Leistungsanspruch zu berücksichtigen. Außerdem sollten Sie beachten, dass die Abfindung steuerliche Auswirkungen haben kann. Es ist ratsam, sich beraten zu lassen, um die besten Entscheidungen für Ihre finanzielle Situation zu treffen.

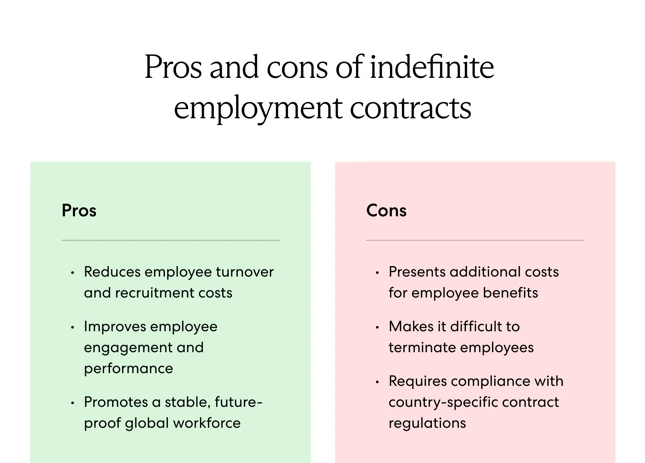

Vorteile und Nachteile eines Aufhebungsvertrags

Ein Aufhebungsvertrag kann sowohl Vorteile als auch Nachteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben. Hier sind einige wichtige Punkte zu beachten:

Vorteile eines Aufhebungsvertrags:

- Flexibilität: Ein Aufhebungsvertrag ermöglicht es beiden Parteien, das Arbeitsverhältnis auf friedliche Weise zu beenden und individuelle Vereinbarungen zu treffen.

- Abfindung: Arbeitnehmer haben oft Anspruch auf eine Abfindungszahlung gemäß dem Aufhebungsvertrag.

- Schnellere Arbeitsplatzsuche: Durch den freiwilligen Abschluss eines Aufhebungsvertrags kann ein Arbeitnehmer schneller nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten suchen.

Nachteile eines Aufhebungsvertrags:

- Verlust von Arbeitslosengeldansprüchen: Bei einigen Situationen können Arbeitnehmer eine Sperrfrist für die Arbeitslosenunterstützung erhalten, wenn sie einen Aufhebungsvertrag unterzeichnen.

- Verzicht auf weitere Ansprüche: Durch den Abschluss eines Aufhebungsvertrags verzichten Arbeitnehmer häufig auf weitere Ansprüche, wie z.B. eine Kündigungsschutzklage.

- Nachteile bei der Jobsuche: Einige potenzielle Arbeitgeber könnten einen Aufhebungsvertrag bei der Bewerbung negativ bewerten und Fragen zum Ausscheiden aus dem vorherigen Arbeitsverhältnis stellen.

Es ist wichtig, diese Vor- und Nachteile abzuwägen und eine fundierte Entscheidung zu treffen, bevor man einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet.

Aufhebungsvertrag und Sperrzeit: Was ist der Unterschied?

Ein Aufhebungsvertrag und eine Sperrzeit sind zwei separate Konzepte, die in Verbindung mit der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses stehen. Der Unterschied zwischen ihnen liegt darin, wer die Initiative zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses ergreift. Ein Aufhebungsvertrag wird normalerweise auf gemeinsame Initiative von Arbeitgeber und Arbeitnehmer abgeschlossen, während eine Sperrzeit von der Arbeitsagentur verhängt wird, wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis selbst kündigt oder aufgrund seines eigenen Fehlverhaltens entlassen wird. Die Sperrzeit hat zur Folge, dass der Arbeitnehmer für eine bestimmte Zeit keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. Im Gegensatz dazu ist bei einem Aufhebungsvertrag der Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht zwangsläufig beeinträchtigt, es sei denn, es liegt ein wichtiger Grund vor. Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen einem Aufhebungsvertrag und einer Sperrzeit zu kennen, um die Auswirkungen auf den Arbeitslosengeldanspruch und die finanzielle Situation zu verstehen.

Gerichtliche Überprüfung von Aufhebungsverträgen

Die gerichtliche Überprüfung von Aufhebungsverträgen kann in bestimmten Fällen erforderlich sein, insbesondere wenn eine Partei Zweifel an der Gültigkeit oder Rechtmäßigkeit des Vertrags hat. Wenn ein Arbeitnehmer beispielsweise der Ansicht ist, dass er unter Druck gesetzt oder unfair behandelt wurde, kann er den Aufhebungsvertrag vor Gericht anfechten. Es liegt dann in der Zuständigkeit des Gerichts, den Vertrag auf seine Wirksamkeit zu prüfen und gegebenenfalls zu annullieren oder anzupassen. Es ist wichtig, dass alle rechtlichen Aspekte und mögliche Konsequenzen bei der gerichtlichen Überprüfung von Aufhebungsverträgen sorgfältig abgewogen werden. Eine professionelle rechtliche Beratung kann in solchen Fällen von großer Bedeutung sein, um die Rechte und Interessen aller Parteien zu schützen und eine faire Lösung zu finden.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Aufhebungsvertrag eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist, die das Arbeitsverhältnis einvernehmlich und auf freiwilliger Basis beendet. In diesem Vertrag werden alle Details bezüglich des Endes des Arbeitsverhältnisses festgelegt, einschließlich des Zeitpunkts und möglicher Abfindungszahlungen. Es ist wichtig, dass alle Vereinbarungen schriftlich niedergelegt werden, um Konflikte und Missverständnisse zu vermeiden. Bei Fragen oder Unsicherheiten empfiehlt es sich, eine rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um sicherzustellen, dass der Aufhebungsvertrag fair und rechtlich bindend ist.

Häufig gestellte Fragen

1. Können Arbeitgeber Arbeitnehmer zwingen, einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben?

Nein, ein Aufhebungsvertrag muss freiwillig von beiden Parteien geschlossen werden. Arbeitgeber können Arbeitnehmer nicht zwingen, einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben.

2. Kann ein Arbeitnehmer Arbeitslosengeld beantragen, nachdem er einen Aufhebungsvertrag unterschrieben hat?

Ja, in den meisten Fällen hat ein Arbeitnehmer weiterhin Anspruch auf Arbeitslosengeld, auch nach Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrags. Es gibt jedoch bestimmte Kriterien und Sperrfristen, die beachtet werden müssen.

3. Kann ein Aufhebungsvertrag rückgängig gemacht werden?

In der Regel ist ein Aufhebungsvertrag rechtlich bindend und kann nicht rückgängig gemacht werden, es sei denn, beide Parteien einigen sich darauf. Es ist ratsam, den Vertrag sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, bevor Sie ihn unterzeichnen.

4. Kann ein Aufhebungsvertrag während der Probezeit abgeschlossen werden?

Ja, ein Aufhebungsvertrag kann auch während der Probezeit abgeschlossen werden. Die Vereinbarungen und Bedingungen können jedoch von denen in einem regulären Arbeitsverhältnis abweichen.

5. Muss ein Aufhebungsvertrag immer eine Abfindungszahlung beinhalten?

Nein, ein Aufhebungsvertrag muss nicht zwangsläufig eine Abfindungszahlung beinhalten. Die Höhe und Bedingungen einer Abfindung können jedoch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgehandelt werden.

6. Kann die Dauer der Sperrfrist bei der Arbeitslosmeldung verkürzt werden?

In bestimmten Fällen kann die Dauer der Sperrfrist verkürzt werden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn ein Arbeitnehmer nachweisen kann, dass er bereits eine neue Arbeitsstelle gefunden hat.

7. Kann ein Arbeitnehmer während einer Sperrfrist weiterhin beschäftigt sein?

Ja, ein Arbeitnehmer kann während einer Sperrfrist weiterhin beschäftigt sein. Die Sperrfrist betrifft nur den Anspruch auf Arbeitslosengeld.

8. Wie hoch ist die Abfindung bei einem Aufhebungsvertrag?

Die Höhe der Abfindung bei einem Aufhebungsvertrag wird in der Regel individuell zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart. Es gibt keine gesetzlich festgelegte Höchstgrenze.

9. Muss eine Abfindung versteuert werden?

Ja, Abfindungszahlungen sind in der Regel steuerpflichtig. Die genaue Besteuerung hängt von der Höhe der Abfindung und den individuellen Steuerregelungen ab.

10. Kann ein Arbeitnehmer nach Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrags sofort eine neue Stelle antreten?

Ja, nach Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrags kann ein Arbeitnehmer in der Regel sofort eine neue Stelle antreten, sofern er eine entsprechende Arbeitsstelle gefunden hat.