Zusammenfassung

- Einleitung

- Grundlagen des Kündigungsschutzes

- Die Kündigungsschutzklage

- Der Rechtsstreit

- Rechtsmittel

- Zusammenfassung und Fazit

- Häufig gestellte Fragen

- 1. Was ist eine Kündigungsschutzklage?

- 2. Welche Voraussetzungen müssen für eine Kündigungsschutzklage erfüllt sein?

- 3. Wie lange habe ich Zeit, um eine Kündigungsschutzklage einzureichen?

- 4. Welche Unterlagen benötige ich für eine Kündigungsschutzklage?

- 5. Wie läuft eine Güteverhandlung ab?

- 6. Was passiert bei einer Klageerwiderung?

- 7. Welche Rolle spielt die Beweisaufnahme?

- 8. Wie wird das Urteil bei einer Kündigungsschutzklage gefällt?

- 9. Welche Rechtsmittel gibt es nach einem Urteil?

- 10. Wann sollte ich einen Anwalt für meine Kündigungsschutzklage konsultieren?

- Verweise

Einleitung

Grundlagen des Kündigungsschutzes

1. Kündigungsschutzgesetz

Das Kündigungsschutzgesetz (KSchG) bildet die rechtliche Grundlage für den Kündigungsschutz in Deutschland. Es dient dem Schutz von Arbeitnehmern vor willkürlichen oder ungerechtfertigten Kündigungen.

Das KSchG enthält Bestimmungen, die sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer bindend sind. Es legt unter anderem fest, unter welchen Voraussetzungen eine Kündigung wirksam ist und welche Rechte und Pflichten Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Falle einer Kündigung haben.

Wenn ein Arbeitnehmer der Meinung ist, dass seine Kündigung unberechtigt ist, kann er eine Kündigungsschutzklage erheben. Das Arbeitsgericht prüft dann, ob die Kündigung rechtmäßig war oder nicht.

2. Kündigungsgründe

3. Ausschlussfristen

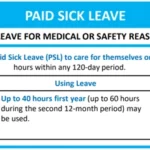

- : Bei einer Kündigungsschutzklage gelten Ausschlussfristen, die beachtet werden müssen. Diese Fristen legen fest, innerhalb welcher Zeitspanne eine Klage beim zuständigen Gericht eingereicht werden muss. In der Regel beträgt die Ausschlussfrist drei Wochen ab Erhalt der schriftlichen Kündigung.

- : Es ist von entscheidender Bedeutung, die Frist einzuhalten, da eine verspätete Klage in der Regel als unzulässig abgewiesen wird. Es ist ratsam, sich nach Erhalt der Kündigung umgehend rechtlichen Rat einzuholen, um die Frist nicht zu versäumen und mögliche Ansprüche nicht zu verlieren.

- : Eine Ausnahme von der Ausschlussfrist kann beispielsweise gelten, wenn der Arbeitgeber gegen seine Informationspflicht gemäß § 5 Kündigungsschutzgesetz verstoßen hat. In einem solchen Fall kann die Klagefrist länger sein.

Die Kündigungsschutzklage

1. Prüfung der Kündigung

2. Zuständiges Gericht

: Das zuständige Gericht für eine Kündigungsschutzklage ist in der Regel das Arbeitsgericht, das für den Wohn- oder Arbeitsort des Arbeitnehmers zuständig ist. Es ist wichtig, das richtige Gericht zu finden und die Klage dort einzureichen, da ansonsten die Klage abgewiesen werden kann.

3. Fristen und Form

: Die spielen eine entscheidende Rolle bei einer Kündigungsschutzklage. Es ist wichtig, dass die Klage fristgerecht beim zuständigen Gericht eingereicht wird. Die genaue Frist kann je nach Art der Kündigung und den einschlägigen Gesetzen variieren. Im Allgemeinen beträgt die Frist für eine Kündigungsschutzklage drei Wochen ab Erhalt der Kündigung.

: Darüber hinaus ist auch die Form der Klage von Bedeutung. Die Kündigungsschutzklage muss schriftlich beim Arbeitsgericht eingereicht werden. Es ist ratsam, die Klage per Einschreiben zu verschicken, um den Zugang nachweisen zu können.

Um sicherzustellen, dass Ihre Klage den formalen Anforderungen entspricht und innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingereicht wird, empfiehlt es sich, einen erfahrenen Rechtsanwalt zu konsultieren. Ein Rechtsanwalt kann Ihnen bei der Erstellung der Klage helfen und sicherstellen, dass alle Fristen und Formvorschriften eingehalten werden, um Ihre Chancen auf Erfolg zu maximieren.

4. Eingang der Kündigungsschutzklage

Eingang der Kündigungsschutzklage: Nachdem die Kündigungsschutzklage beim zuständigen Gericht eingereicht wurde, erfolgt der Eingang der Klage. Dieser Schritt markiert den offiziellen Beginn des Rechtsstreits. Das Gericht prüft, ob die Klage form- und fristgerecht eingereicht wurde. Es ist wichtig, alle erforderlichen Unterlagen und Beweismittel vollständig einzureichen, um den Erfolg der Klage nicht zu gefährden. Nach dem Eingang der Kündigungsschutzklage wird das Gericht einen Termin für die Güteverhandlung festlegen, in der eine Einigung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber angestrebt wird.

Der Rechtsstreit

1. Güteverhandlung

- : Die Güteverhandlung ist der erste Schritt im Rechtsstreit einer Kündigungsschutzklage. In dieser Verhandlung versucht das Gericht, eine Einigung zwischen den Parteien zu erzielen, ohne ein Urteil fällen zu müssen.

- : Die Güteverhandlung ist in der Regel nicht öffentlich und bietet den Parteien die Möglichkeit, ihre Standpunkte und Argumente vorzutragen. Der Richter kann dabei eine aktive Rolle einnehmen und versuchen, eine faire Lösung zu finden, mit der beide Seiten zufrieden sind.

- : Es ist wichtig, während der Güteverhandlung präsent zu sein und seine Ansichten gut zu vertreten. Je nach Verlauf der Verhandlung kann es zu einer Einigung kommen oder die Klage wird weiterverhandelt.

2. Klageerwiderung

3. Beweisaufnahme

- : Die Beweisaufnahme ist ein wichtiger Teil eines Rechtsstreits im Rahmen einer Kündigungsschutzklage. Während dieses Prozesses werden alle relevanten Beweise gesammelt und vorgelegt, um die Argumente der Kläger- und der Beklagtenseite zu unterstützen.

- : Im Rahmen der Beweisaufnahme können verschiedenen Beweismittel zum Einsatz kommen, wie beispielsweise Zeugenaussagen, Dokumente oder Gutachten. Diese Beweismittel dienen dazu, die eigenen Argumente zu untermauern und die Rechtmäßigkeit der Kündigung zu bestätigen oder anzufechten.

- : Es ist wichtig, dass sowohl die Kläger- als auch die Beklagtenseite während der Beweisaufnahme ihre Beweismittel sorgfältig und verständlich präsentieren. Die zuständigen Richter entscheiden aufgrund der vorgelegten Beweise über den Ausgang des Verfahrens.

4. Urteil

- : Nach der Beweisaufnahme und den anschließenden Verhandlungen fällt das Urteil des Gerichts. Das Urteil kann unterschiedlich ausfallen, je nachdem ob die Kündigung für unwirksam erklärt oder bestätigt wird.

- : Wenn das Gericht die Kündigung für unwirksam erklärt, bedeutet dies in der Regel, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer weiterbeschäftigen muss. In einigen Fällen kann das Gericht jedoch auch eine Abfindung zusprechen, wenn eine Weiterbeschäftigung nicht möglich ist.

- : Bestätigt das Gericht hingegen die Wirksamkeit der Kündigung, bedeutet dies, dass das Arbeitsverhältnis beendet bleibt. Der Arbeitnehmer hat dann die Möglichkeit, gegen das Urteil in die Berufung zu gehen oder gegebenenfalls eine Revision einzulegen.

Rechtsmittel

1. Berufung

Die Berufung ist ein Rechtsmittel, das nach einem Urteil in erster Instanz eingelegt werden kann. Wenn eine Partei mit dem Urteil des Arbeitsgerichts nicht zufrieden ist, kann sie innerhalb einer bestimmten Frist Berufung einlegen. Dabei wird das Berufungsgericht das Urteil überprüfen und eventuell ändern. Es ist wichtig zu beachten, dass die Berufung nur auf Rechtsfehler überprüft wird und nicht auf neue Tatsachen. Die Berufung kann dazu führen, dass das Urteil abgeändert oder aufgehoben wird. In einigen Fällen kann es auch zu einer Zurückverweisung des Falls an das Arbeitsgericht kommen, um weitere Beweise zu erheben oder das Verfahren erneut zu verhandeln. Die Berufung ist ein komplexes Verfahren, das juristische Kenntnisse erfordert. Wenn Sie überlegen, Berufung einzulegen, ist es ratsam, sich von einem erfahrenen Anwalt beraten zu lassen. Weitere Informationen zur Berufung finden Sie hier.

2. Revision

- : In der Revision handelt es sich um ein Rechtsmittel, das nach einem unvorteilhaften erstinstanzlichen Urteil eingelegt werden kann. Wenn eine Partei mit dem Urteil nicht zufrieden ist, kann sie beim zuständigen Berufungsgericht eine Revision beantragen.

- : Die Revision dient der Überprüfung des Urteils auf Rechtsfehler. Das Berufungsgericht prüft, ob das Urteil rechtlich korrekt getroffen wurde und ob möglicherweise Verfahrensfehler vorliegen.

- : Es ist wichtig zu beachten, dass die Revision nur in bestimmten Fällen zugelassen wird. Es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine Revision eingelegt werden kann.

Zusammenfassung und Fazit

Häufig gestellte Fragen

1. Was ist eine Kündigungsschutzklage?

Eine Kündigungsschutzklage ist eine Klage, die ein Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht einreicht, um gegen eine unberechtigte Kündigung vorzugehen.

2. Welche Voraussetzungen müssen für eine Kündigungsschutzklage erfüllt sein?

Um eine Kündigungsschutzklage einzureichen, muss das Arbeitsverhältnis mindestens sechs Monate bestanden haben und das Kündigungsschutzgesetz anwendbar sein.

3. Wie lange habe ich Zeit, um eine Kündigungsschutzklage einzureichen?

In der Regel beträgt die Frist zur Einreichung einer Kündigungsschutzklage drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung.

4. Welche Unterlagen benötige ich für eine Kündigungsschutzklage?

Um eine Kündigungsschutzklage einzureichen, benötigen Sie die schriftliche Kündigung, Ihren Arbeitsvertrag und gegebenenfalls weitere Nachweise wie Abmahnungen oder Kündigungsschutzanträge.

5. Wie läuft eine Güteverhandlung ab?

Bei einer Güteverhandlung handelt es sich um einen Versuch der außergerichtlichen Einigung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ein Richter fungiert als neutraler Vermittler und versucht, eine Lösung zu finden.

6. Was passiert bei einer Klageerwiderung?

Bei einer Klageerwiderung reagiert der Arbeitgeber auf die Kündigungsschutzklage. Er kann Argumente vorbringen und gegebenenfalls eine Verteidigungsstrategie entwickeln.

7. Welche Rolle spielt die Beweisaufnahme?

Die Beweisaufnahme dient dazu, die vorgetragenen Behauptungen zu überprüfen. Zeugen können beispielsweise ihre Aussagen machen und relevante Dokumente können vorgelegt werden.

8. Wie wird das Urteil bei einer Kündigungsschutzklage gefällt?

Das Gericht berücksichtigt bei der Urteilsfindung die vorliegenden Beweise, die Rechtslage und die Argumente beider Parteien. Das Urteil kann zugunsten des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers ausfallen.

9. Welche Rechtsmittel gibt es nach einem Urteil?

Nach einem Urteil besteht die Möglichkeit der Berufung und Revision. Mit diesen Rechtsmitteln kann das Urteil auf seine Rechtmäßigkeit überprüft werden.

10. Wann sollte ich einen Anwalt für meine Kündigungsschutzklage konsultieren?

Es wird empfohlen, einen Anwalt zu konsultieren, sobald Sie mit dem Gedanken der Einreichung einer Kündigungsschutzklage spielen. Ein Anwalt kann Ihnen rechtlich beratend zur Seite stehen und Ihre Interessen vertreten.

Verweise

- Kündigungsschutzklage: 5 Dinge, die Sie hierzu wissen …